di Di Yuleisy Cruz Lezcano

Sono arrivata a Danzica spinta da una curiosità silenziosa, quasi privata. Non cercavo una meta turistica né una cartolina da collezionare. Cercavo qualcosa che avesse a che fare con la memoria, con la dissidenza, con quella parola difficile da pronunciare che è utopia. Non sapevo esattamente cosa mi aspettasse dentro il Museo Europeo di Solidarność, ma non immaginavo che ne sarei uscita così diversa da come ero entrata.

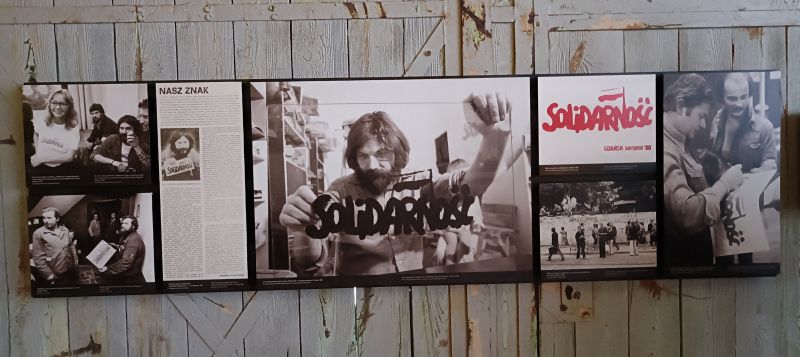

Il museo non si visita: si attraversa. È un luogo che ti cammina dentro mentre tu cammini tra le sue sale. I primi passi mi sono sembrati semplici, quasi familiari: fotografie in bianco e nero, oggetti degli anni Ottanta, documenti, manifesti. Ma poi ho iniziato a sentire che qualcosa si muoveva più in profondità. Forse perché venivo dall’Italia, e avevo ascoltato solo da lontano i racconti su quella Polonia grigia e affamata, sottomessa al giogo sovietico, fatta di negozi vuoti, di lunghe file con una targhetta numerata per comprare zucchero, carne, sapone. Forse perché in quegli oggetti – una tessera sindacale sgualcita, una macchina da scrivere arrugginita, un casco operaio coperto di polvere sentivo la voce, non di eroi, ma di persone comuni che avevano deciso che tacere era diventato troppo doloroso. Ho camminato lentamente, fermandomi davanti ai volti nelle fotografie. Alcuni avevano il sorriso teso, altri uno sguardo duro, altri ancora sembravano stanchi. Ma in tutti si leggeva la stessa fame: la fame di verità. Ho letto le 21 richieste del movimento, affisse allora ai cancelli dei cantieri navali di Danzica: non erano slogan rivoluzionari, ma richieste elementari, umane. Chiedevano sindacati liberi, stipendi equi, il diritto a professare la propria fede, a dire ciò che si pensava. Chiedevano che la realtà potesse essere nominata per quella che era, e non per come il potere voleva che fosse raccontata.

In quella sala in penombra, ho visto un cappotto nero crivellato da colpi di arma da fuoco. Era appartenuto a un giovane ucciso durante una manifestazione. C’era sangue, forse invisibile, ma lo sentivi ancora pulsare. Ho pensato a quanti sono stati cancellati dalla storia, quante madri non hanno mai avuto risposte, quanti nomi sono rimasti senza tomba. Ma poi ho visto i bambini disegnare bandiere, le donne cucire striscioni, gli operai correggere i volantini a mano. E allora ho capito che anche i gesti più piccoli possono diventare rivoluzionari.

La figura di Lech Wałęsa domina il museo come un’ombra gentile, senza retorica. Un elettricista con i baffi folti e lo sguardo deciso, nato in un villaggio polacco e diventato presidente. Un uomo che, come tutti i simboli, ha dovuto rinunciare a se stesso per diventare voce di molti. Nel 1980 guidò gli scioperi nel cantiere di Danzica, e lo fece senza armi, con le parole e con la fermezza. Dieci milioni di persone si unirono a Solidarność, il primo sindacato indipendente del blocco sovietico. Un movimento trasversale, popolare, impossibile da contenere nei confini del linguaggio politico. Solidarność era una parola nuova per quel tempo: significava che nessuno sarebbe stato lasciato indietro.

Quando il governo reagì con la legge marziale nel 1981, Wałęsa venne arrestato. Ma il silenzio non bastò a spegnere il fuoco. Il sostegno della Chiesa cattolica fu determinante. Papa Giovanni Paolo II, con le sue parole pronunciate nelle piazze, ridiede al popolo polacco la sua voce. Disse: “Non abbiate paura”, e quelle tre parole diventarono un urlo sotterraneo. Anche quando tutto sembrava perduto, la dissidenza restava viva nei dettagli: una radio ascoltata di nascosto, una risata al momento sbagliato, una battuta che sfuggiva al controllo. Nel 1983, mentre ancora il paese tremava sotto il controllo del regime, Wałęsa ricevette il Premio Nobel per la Pace. Non andò a Oslo: temeva di non poter tornare. Mandò sua moglie Danuta, che lesse un discorso che ancora oggi risuona nelle sale del museo. “Accetto questo premio – scrisse – con il sentimento che non mi distingue a me personalmente, ma è un premio per Solidarność, per il popolo e per le cause per cui abbiamo lottato nello spirito della pace e della giustizia”. Quelle parole mi sono sembrate scolpite nel tempo, come una dichiarazione di umiltà e insieme di forza.

Poi venne il cambiamento. Il 1989, l’anno in cui la Polonia si scrollò di dosso il comunismo con le prime elezioni semi-libere, in cui Solidarność vinse in modo schiacciante. Il Muro di Berlino cadde pochi mesi dopo. E infine, nel dicembre 1990, Wałęsa fu eletto presidente. Un operaio diventato capo di Stato. Una favola moderna, certo. Ma anche una storia piena di crepe. Perché la transizione fu dura, non priva di contraddizioni. Solidarność, da movimento unito e potente, iniziò a frammentarsi. Le logiche del potere fecero il loro ingresso. Ma il segno che lasciò, quello, è rimasto.

Camminando verso l’uscita del museo, ho sentito il peso dolce della memoria sulle spalle. Una memoria che non appartiene solo alla Polonia. Perché le parole “libertà”, “dissenso”, “utopia”, non hanno confini. Le portiamo dentro, ovunque siamo. E anche se non ho vissuto la Danzica degli anni Ottanta, anche se non ho sfilato in quelle piazze, sento che una parte di me era lì. Come donna, come cittadina, come essere umano. C’è una forza sottile che lega le storie dei popoli, e spesso la si scopre solo quando si cammina tra le ferite degli altri. Il museo di Solidarność non mi ha dato risposte facili. Mi ha dato qualcosa di più prezioso: il coraggio di fare domande, di ricordare, di parlare. Questo luogo è qualcosa che resta. Non è solo la memoria degli eventi, né l’immagine di Lech Wałęsa che si affaccia da una fotografia con il volto segnato ma determinato. Resta una domanda che ti accompagna anche quando le luci si spengono, quando l’aereo ti riporta altrove: cosa vuol dire oggi, davvero, essere solidali?

Mentre il mondo sembra avvitarsi su se stesso, mentre la paura torna a serrare le frontiere e l’indifferenza diventa una strategia di sopravvivenza, la storia di Solidarność ci ricorda che la speranza può essere costruita con strumenti semplici: un foglio, una firma, un silenzio ostinato. Ci ricorda che il dissenso non è sempre uno scontro frontale, ma spesso è un paziente atto di cura verso la verità. E che l’identità – personale, collettiva – si forma nei momenti in cui si sceglie di non voltarsi dall’altra parte.

A Danzica ho pensato anche alla mia terra attuale, all’Italia, a ciò che oggi significa lottare per la giustizia. Le battaglie non sono più contro un regime visibile, spesso sono contro l’oblio, contro la banalizzazione della storia, contro la tentazione di ridurre tutto a slogan vuoti. Ma la posta in gioco è la stessa: la dignità umana. Quando ho chiuso la porta del museo alle mie spalle, non ho sentito di aver “visitato” un luogo. Ho sentito di aver condiviso una veglia, come se in quel percorso avessi partecipato a una memoria collettiva che non appartiene solo ai polacchi. Perché chiunque abbia vissuto l’umiliazione del silenzio, l’urgenza della verità, la fatica della libertà, può riconoscersi in quei muri.